L'équipe QHSE Lib

12/05/2025Gestion des risques liés à la poussière de silice cristalline sur chantier

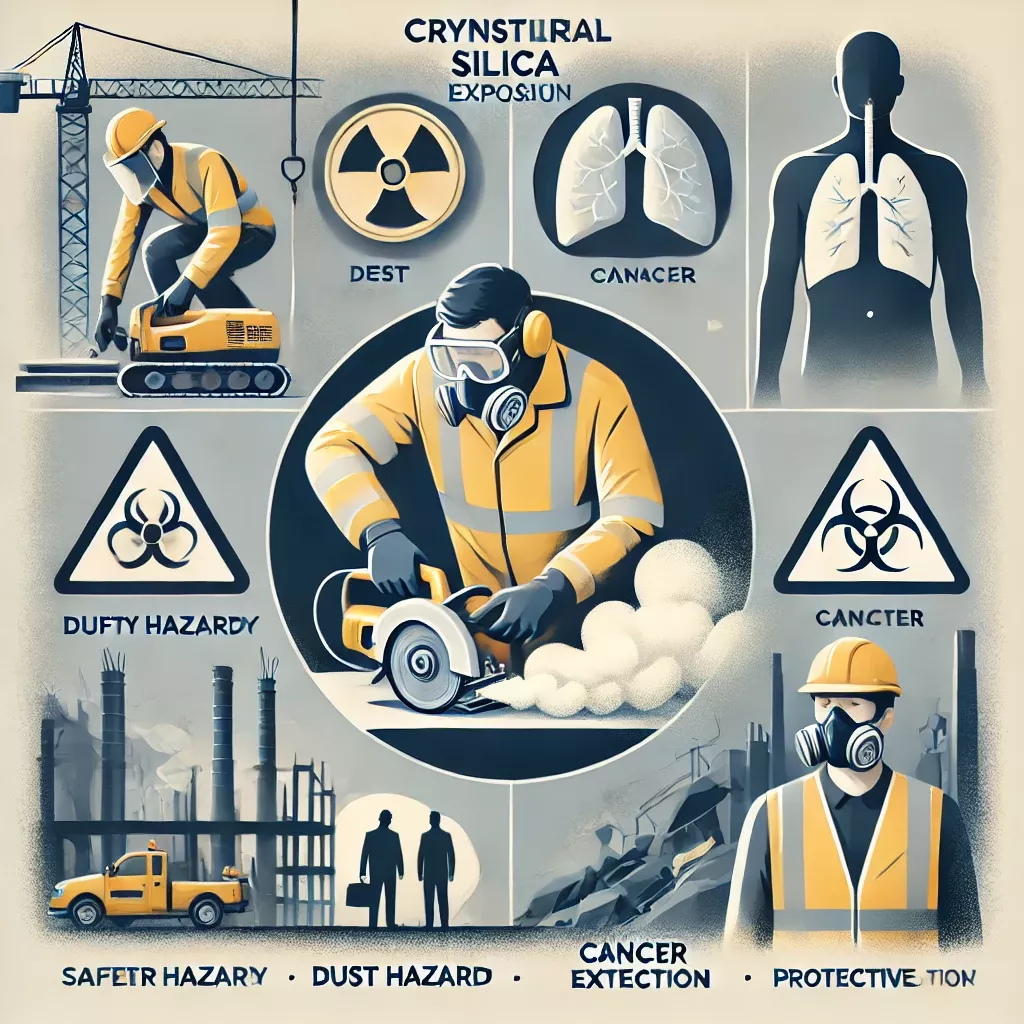

La silice cristalline, présente dans de nombreux matériaux de construction (béton, brique, grès, granit, mortier, etc.), est l’un des polluants les plus dangereux auxquels les travailleurs du BTP peuvent être exposés. Invisible à l’œil nu, cette poussière se libère notamment lors des travaux de découpe, perçage, ponçage ou démolition. Inhalée, elle peut provoquer des maladies pulmonaires graves et irréversibles, comme la silicose, des bronchites chroniques, voire certains cancers.

Dans ce contexte, il est essentiel que les entreprises du BTP mettent en place une démarche QHSE rigoureuse pour maîtriser les risques liés à cette poussière fine et insidieuse.

Cet article propose une analyse complète des risques, ainsi que des mesures de prévention concrètes pour garantir la sécurité des opérateurs.

I. Comprendre les dangers de la silice cristalline

A. Qu’est-ce que la silice cristalline ?

La silice cristalline est un composant naturel des roches. Elle se présente principalement sous trois formes :

- quartz (le plus courant),

- tridymite,

- cristobalite.

Elle devient dangereuse lorsqu’elle est réduite en particules très fines (aérosols de poussière respirable) qui peuvent pénétrer profondément dans les alvéoles pulmonaires.

B. Effets sur la santé

L’inhalation prolongée de poussière de silice cristalline peut provoquer :

- Silicose : fibrose pulmonaire irréversible, invalidante et potentiellement mortelle,

- Bronchite chronique et insuffisance respiratoire,

- Tuberculose (chez les personnes déjà exposées),

- Cancer du poumon, reconnu comme maladie professionnelle depuis 1996.

Les effets sont souvent lents à apparaître, ce qui rend le risque d’autant plus pernicieux.

C. Professions et activités à risque

Les plus exposés sont :

- maçons, carreleurs, démolisseurs,

- opérateurs de sciage, ponçage, carottage,

- manutentionnaires sur les chantiers de béton ou de roche.

Toute activité générant de la poussière fine à partir de matériaux contenant de la silice est concernée.

II. Cadre réglementaire et obligations de prévention

A. Classement réglementaire

Depuis 2017, la silice cristalline alvéolaire est classée :

- cancérigène avéré (CMR catégorie 1A) par l’Union Européenne,

- soumise à une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) contraignante fixée à 0,1 mg/m³ d’air.

B. Obligations de l’employeur

Selon le Code du travail (articles R.4412-59 à R.4412-93), l’employeur doit :

- évaluer le risque d’exposition,

- mettre en œuvre une stratégie de prévention adaptée,

- informer et former les salariés,

- assurer une surveillance médicale renforcée.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions civiles et pénales.

III. Évaluer le risque sur le chantier

A. Identification des tâches à risque

L’analyse des risques doit cibler :

- les phases du chantier générant de la poussière (découpe de carrelage, rainurage, broyage de gravats…),

- les matériaux manipulés (béton, mortier, pierre, brique…),

- les postes de travail et zones d’exposition.

Une cartographie des sources potentielles d’émission permet de prioriser les actions.

B. Mesurage de l’exposition

Des campagnes de mesures d’empoussièrement peuvent être réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC. Elles permettent :

- de quantifier l’exposition réelle des salariés,

- de vérifier le respect des VLEP,

- de justifier les mesures de prévention mises en œuvre.

Les résultats doivent être archivés et disponibles pour les instances représentatives du personnel et l’inspection du travail.

IV. Mettre en œuvre une prévention efficace

A. Réduction du risque à la source

Le premier levier est de réduire l’émission de poussière :

- utiliser des outils à faible émission (scies à eau, ponceuses avec aspiration intégrée…),

- privilégier des techniques alternatives (préfabrication, sciage à l’eau…),

- humidifier les matériaux avant intervention pour limiter l’empoussièrement.

Chaque intervention doit être précédée d’une réflexion sur la méthode la moins exposante possible.

B. Captage et ventilation

Lorsque l’émission est inévitable :

- utiliser des aspirateurs industriels avec filtres HEPA, directement connectés aux outils,

- mettre en place une ventilation localisée des zones fermées,

- éviter les souffleurs d’air qui projettent la poussière dans l’environnement.

Il convient de ne jamais balayer à sec.

C. Équipements de protection individuelle (EPI)

Lorsque le risque persiste malgré les mesures collectives :

- porter des masques de protection respiratoire FFP2 ou FFP3, ajustés et étanches,

- utiliser des lunettes étanches, des gants, et des combinaisons de travail à manches longues.

Les EPI doivent être :

- adaptés à la tâche,

- vérifiés régulièrement,

- changés selon les préconisations du fabricant.

D. Formation et sensibilisation

Chaque travailleur exposé doit être formé sur :

- les risques liés à la silice cristalline,

- les gestes professionnels sûrs (méthodes de découpe, port du masque…),

- la procédure d’urgence en cas de suspicion de sur-exposition.

Des briefings réguliers sur chantier renforcent la vigilance collective.

V. Suivi, traçabilité et amélioration continue

A. Surveillance médicale renforcée

Tout salarié exposé doit bénéficier :

- d’un suivi médical spécifique,

- de tests respiratoires réguliers (spirométrie, radiographie…),

- d’un dossier médical mis à jour, accessible au médecin du travail.

En cas d’anomalie, des aménagements de poste peuvent être nécessaires.

B. Documentation et traçabilité

Le plan de prévention QHSE doit contenir :

- les résultats des mesures d’empoussièrement,

- les fiches de poste avec estimation du risque,

- les registres de formation, de distribution des EPI et de vérification des équipements.

Ces éléments sont essentiels en cas de contrôle ou de contentieux.

C. Retour d’expérience et ajustement

Chaque chantier doit faire l’objet :

- d’un bilan d’exposition,

- d’un retour d’expérience sur les difficultés rencontrées,

- d’une mise à jour des procédures internes.

L’objectif : capitaliser les bonnes pratiques, corriger les erreurs et renforcer la culture de prévention.

Conclusion

Le risque silice est souvent invisible mais bien réel. Sa prévention impose une approche rigoureuse, transversale et collective. Il ne s’agit pas simplement de porter un masque, mais d’intégrer le risque dans chaque étape du chantier : de la préparation à la réalisation, jusqu’au suivi post-intervention.

La vraie question est donc : vos chantiers génèrent-ils des poussières… ou des maladies professionnelles évitables ?

#QHSE #SiliceCristalline #PréventionDesRisques #BTP #SantéTravail

Ces articles peuvent vous intéresser aussi :

L'AIPR est l’Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux, elle correspond à la réf ... savoir plus

Le Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité - CACES® - a pour objectif de diminuer le nombre ... savoir plus

La sécurité des travailleurs à proximité des réseaux aériens et souterrains est une priorité absolue ... savoir plus

Les travaux en hauteur sont l’une des principales causes d’accidents graves et mortels sur les chant ... savoir plus

Un équipement défaillant peut être à l’origine d’accidents graves sur un chantier ou dans un atelier ... savoir plus

La signalisation de sécurité joue un rôle essentiel dans la prévention des accidents et la protectio ... savoir plus