L'équipe QHSE Lib

23/04/2025La gestion des risques biologiques en laboratoire ou milieu hospitalier

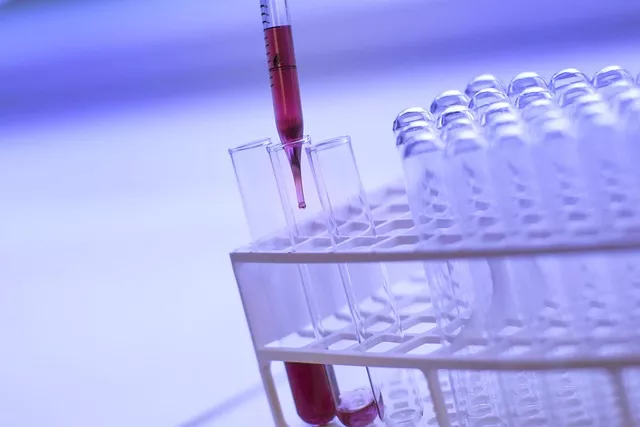

Les environnements professionnels tels que les laboratoires de recherche, les laboratoires d’analyses médicales et les établissements hospitaliers sont confrontés à des risques biologiques permanents. Manipulation de prélèvements humains, cultures cellulaires, agents infectieux… ces activités nécessitent des protocoles rigoureux pour éviter toute exposition accidentelle et protéger la santé des professionnels, des patients, mais aussi de l’environnement.

La maîtrise des risques biologiques est un enjeu central des démarches QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement). Cet article fait le point sur les sources de risques, les réglementations applicables et les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour une prévention efficace.

I. Qu’est-ce qu’un risque biologique ?

A. Définition

Un risque biologique correspond à la probabilité d’exposition à des agents biologiques susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. Ces agents peuvent être :

- des bactéries (ex. : Mycobacterium tuberculosis) ;

- des virus (ex. : VIH, hépatite B ou C, SARS-CoV-2) ;

- des champignons ;

- des parasites ;

- ou encore des toxines d’origine biologique.

B. Environnements concernés

Les risques biologiques ne concernent pas uniquement les laboratoires P3 ou P4 : de nombreux services hospitaliers (urgences, soins intensifs, maternité, médecine générale), les services de nettoyage ou de désinfection, les morgues, ou encore les unités de traitement des déchets médicaux sont concernés.

II. Réglementation et responsabilités

A. Cadre réglementaire

En France, la gestion des risques biologiques repose sur le Code du travail (articles R.4421-1 à R.4427-5), qui impose notamment :

- une évaluation des risques biologiques ;

- une classification des agents biologiques en quatre groupes de danger (du groupe 1 au groupe 4) ;

- la mise en place de mesures de prévention adaptées ;

- une information et formation obligatoire des salariés exposés.

D’autres textes réglementaires, tels que les directives européennes, les recommandations de l’OMS, ou encore les normes ISO (ex. : ISO 15189 pour les laboratoires médicaux), encadrent également les pratiques.

B. Responsabilité de l’employeur

L’employeur a l’obligation de :

- mettre à jour le DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) ;

- fournir des équipements de protection adaptés ;

- former les personnels ;

- mettre en œuvre des protocoles de sécurité clairs et suivis.

III. Évaluer, prévenir, protéger : une approche globale

A. Évaluation des risques biologiques

Elle repose sur l’identification :

- des agents biologiques manipulés ou susceptibles d’être présents ;

- des modes de contamination (voie respiratoire, cutanée, orale) ;

- des personnes exposées et de la fréquence d’exposition ;

- de la gravité potentielle des effets sur la santé.

B. Prévention collective

Les mesures collectives doivent être privilégiées :

- conception de locaux adaptés (zones confinées, flux d’air maîtrisé) ;

- systèmes de confinement (sorbonnes, hottes à flux laminaire, isolateurs) ;

- procédures normalisées pour la manipulation, la désinfection et l’élimination des déchets ;

- maintenance régulière des équipements de protection collective.

C. Protection individuelle

Lorsqu’il n’est pas possible d’éliminer totalement le risque, les professionnels doivent être équipés de :

- gants, lunettes, visières, masques FFP2 ou FFP3 ;

- tenues à usage unique ;

- solutions de décontamination à portée de main.

IV. Organisation, formation et culture sécurité

A. Protocole d’intervention et conduite à tenir

Des procédures précises doivent être établies :

- manipulation des échantillons ;

- gestes à proscrire (ex. : pipetage à la bouche) ;

- procédures en cas d’exposition accidentelle (piqûre, projection, coupure, inhalation) ;

- dispositifs d’alerte et de suivi médical.

B. Formation continue et sensibilisation

Les personnels doivent recevoir :

- une formation initiale obligatoire à l’entrée dans le poste ;

- des sessions régulières de recyclage ;

- des exercices de simulation d’accidents biologiques.

La formation doit porter aussi bien sur les risques, les gestes sécurisés, que sur l’utilisation correcte des EPI et le protocole de désinfection.

C. Développement d’une culture sécurité

Créer une culture de prévention est essentiel :

- sensibilisation régulière, affichage clair, réunions de service ;

- implication des encadrants ;

- retour d’expérience (REX) après chaque incident ou quasi-accident ;

- intégration de la sécurité dans tous les projets (nouveaux matériels, nouveaux procédés, recrutements).

Conclusion

La gestion des risques biologiques en laboratoire et milieu hospitalier est une responsabilité collective qui repose sur une prévention active, structurée et continue. L’enjeu est double : protéger la santé des travailleurs et prévenir les contaminations croisées qui pourraient impacter patients, environnement ou production scientifique.

Une gestion efficace implique des infrastructures adaptées, des protocoles solides, des équipements fiables, mais surtout, une vigilance constante et partagée.

Et vous ? Quelles pratiques avez-vous mises en œuvre pour sécuriser les expositions biologiques dans votre structure ?

#QHSE #RisqueBiologique #Laboratoire #Hôpital #SantéAuTravail #SécuritéSanitaire #PréventionRisques #ÉquipementsProtection #DUERP #FormationProfessionnelle #CultureSécurité

Ces articles peuvent vous intéresser aussi :

Les lésions musculo-squelettiques (LMS) sont l’une des principales causes d’arrêts de travail. Elles ... savoir plus

Les chutes sont l’une des principales causes d’accidents du travail dans de nombreux secteurs d’acti ... savoir plus

Le risque routier est l’un des premiers facteurs d’accidents professionnels. Il concerne tous les mé ... savoir plus

Les situations d’urgence en entreprise peuvent survenir à tout moment et sous différentes formes : i ... savoir plus

La sécurité en entreprise ne repose pas uniquement sur des équipements ou des procédures strictes. U ... savoir plus

Les conditions météorologiques extrêmes sont devenues un enjeu majeur pour la sécurité des travaille ... savoir plus