L'équipe QHSE Lib

07/05/2025Risques liés aux machines automatisées : comment anticiper les défaillances ?

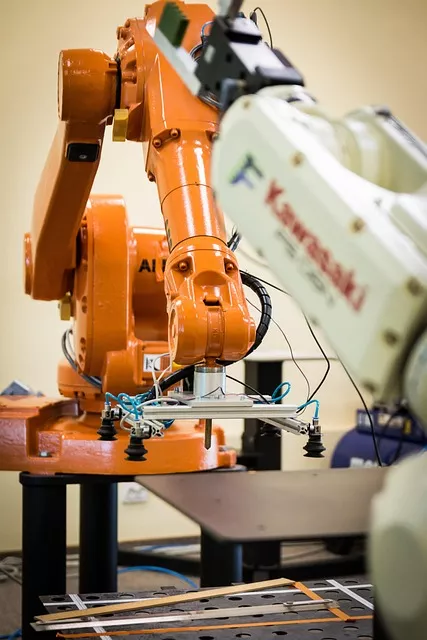

Les machines automatisées occupent aujourd’hui une place essentielle dans de nombreux secteurs industriels : production, conditionnement, logistique, agroalimentaire, automobile… Si elles apportent vitesse, précision et répétabilité, elles représentent aussi des sources de risques spécifiques.

Contrairement à une idée reçue, l’automatisation ne supprime pas le danger : elle le déplace, le masque parfois, ou le complexifie. Une défaillance mécanique, un bug logiciel, un capteur mal positionné ou une erreur d’interface peuvent entraîner des accidents graves pour les opérateurs et techniciens.

Dans ce contexte, comment les entreprises peuvent-elles anticiper les défaillances, sécuriser les processus automatisés, et intégrer la prévention des risques dans leur stratégie QHSE ? C’est ce que nous explorons ici.

I. Comprendre les risques associés aux machines automatisées

A. Typologie des défaillances

Les machines automatisées sont composées d’éléments électriques, mécaniques, pneumatiques, électroniques et logiciels. Chacun peut être source de défaillance :

- Défaillances mécaniques : usure, désalignement, blocage, rupture.

- Défaillances électriques/électroniques : court-circuit, surtension, panne de capteur, arrêt intempestif.

- Défaillances logicielles : erreur de programmation, défaut d’actualisation, bug lors de mises à jour.

- Défaillances humaines : mauvais paramétrage, oubli de vérification, contournement de sécurité.

Chacune de ces défaillances peut avoir des conséquences en chaîne.

B. Conséquences possibles d’une défaillance

Une machine automatisée en panne ou mal contrôlée peut entraîner :

- un accident du travail (coincement, collision, sectionnement),

- un arrêt de production coûteux,

- une détérioration des produits ou de la machine elle-même,

- une altération de la qualité, voire un rappel client.

Dans le pire des cas, elle peut provoquer une blessure grave ou un décès.

C. Les facteurs aggravants

Certains facteurs augmentent la probabilité ou la gravité des défaillances :

- absence de maintenance préventive,

- capteurs ou sécurités contournés,

- manque de formation des opérateurs,

- complexité mal maîtrisée de l'automate,

- évolutions non documentées.

II. Intégrer la prévention dès la conception

A. Appliquer les principes de la sécurité intégrée

La directive européenne Machines 2006/42/CE impose aux concepteurs d’intégrer la sécurité dès la conception, selon une logique en trois étapes :

- Élimination des dangers par conception (choix techniques, dispositifs mécaniques).

- Mise en place de protections techniques (carters, capteurs, interverrouillages).

- Information et formation des utilisateurs (signalétique, notices, procédures).

L’objectif est d’avoir une machine intrinsèquement sûre.

B. Réaliser une analyse de risques fonctionnelle

Une AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) permet d’identifier :

- les points sensibles de la machine,

- les causes probables de défaillance,

- les impacts potentiels sur la sécurité, la production ou la qualité.

Elle guide les choix techniques de sécurisation et les actions de surveillance à mettre en place.

C. Impliquer les futurs utilisateurs

Les opérateurs, techniciens de maintenance et managers doivent être impliqués dès l’installation :

- tests en conditions réelles,

- revue des procédures d’utilisation et d’arrêt d’urgence,

- validation du niveau de compréhension et d’acceptation des sécurités.

C’est un levier fort pour éviter le contournement des dispositifs de sécurité.

III. Anticiper les défaillances pendant l’exploitation

A. Mettre en place une maintenance préventive adaptée

Le plan de maintenance doit intégrer :

- des fréquences de vérification réalistes,

- des points de contrôle critiques : capteurs, vérins, serrages, lubrification,

- une traçabilité rigoureuse des opérations effectuées.

La maintenance prédictive (capteurs connectés, intelligence artificielle) est un complément intéressant pour détecter des signaux faibles.

B. Surveiller les signaux d’alerte

Les opérateurs doivent être formés à repérer :

- des bruits anormaux,

- une vitesse de cycle irrégulière,

- des arrêts répétés sans raison logique,

- un échauffement inhabituel.

Chaque anomalie doit être signalée, enregistrée et analysée.

C. Sécuriser les phases de réglage et de dépannage

Ce sont les phases les plus accidentogènes, car :

- les protections peuvent être temporairement désactivées,

- l’opérateur est proche des pièces en mouvement,

- les automatismes peuvent se réenclencher sans prévenir.

Des procédures strictes doivent être appliquées :

- consignation de l’énergie,

- double validation avant redémarrage,

- usage obligatoire des EPI et outils de test adaptés.

IV. Former, documenter et responsabiliser les acteurs

A. Former les opérateurs au fonctionnement et aux risques

Chaque poste de travail automatisé doit être accompagné :

- d’une formation initiale obligatoire,

- de mises à jour régulières,

- de supports visuels clairs (schémas, pictogrammes, checklists).

La compréhension du mode automatique, manuel, maintenance et urgence est essentielle.

B. Documenter et diffuser les procédures

La documentation QHSE doit contenir :

- les procédures de démarrage et d’arrêt,

- les procédures en cas d’anomalie,

- les fiches de poste spécifiques à chaque utilisateur.

L’ensemble doit être accessible et mis à jour dès chaque évolution de l’installation.

C. Responsabiliser chacun dans la culture sécurité

Le pilotage d’une machine automatisée, c’est une responsabilité partagée :

- opérateur : respecter les consignes, ne pas forcer les sécurités,

- manager : rappeler les règles, contrôler l’application,

- maintenance : prévenir plutôt que réparer,

- QHSE : auditer, former, analyser.

Une culture sécurité forte limite les comportements à risque, même sous pression.

Conclusion

Les machines automatisées ne sont ni infaillibles ni sans danger. Leur performance repose sur une approche systémique qui intègre la prévention des défaillances techniques, humaines et organisationnelles.

En anticipant les risques dès la conception, en mettant en place une maintenance adaptée et en formant les utilisateurs, les entreprises peuvent faire de l’automatisation un atout sécurisé, plutôt qu’un risque sous-estimé.

La vraie question est donc : vos machines sont-elles vraiment automatisées pour vous soulager… ou pour vous surprendre ?

#QHSE #SécuritéIndustrielle #Automatisation #PréventionDesRisques #Maintenance

Ces articles peuvent vous intéresser aussi :

Les lésions musculo-squelettiques (LMS) sont l’une des principales causes d’arrêts de travail. Elles ... savoir plus

Les chutes sont l’une des principales causes d’accidents du travail dans de nombreux secteurs d’acti ... savoir plus

Le risque routier est l’un des premiers facteurs d’accidents professionnels. Il concerne tous les mé ... savoir plus

Les situations d’urgence en entreprise peuvent survenir à tout moment et sous différentes formes : i ... savoir plus

La sécurité en entreprise ne repose pas uniquement sur des équipements ou des procédures strictes. U ... savoir plus

Les conditions météorologiques extrêmes sont devenues un enjeu majeur pour la sécurité des travaille ... savoir plus